Attention, des cas d’implosions du tubes sont remontés, bien lire l’avertissement sur l’utilisation et nous faire remonter les cas d’implosion des tubes (contexte, usage, modèle…)

J’ai déjà un super four solaire Atominique, dans lequel nous cuisinons très fréquemment. Ce four nous permet de stériliser des bocaux, de faire des tartes, gâteaux, plats mijotés… C’est top. Il monte facilement entre 150 et 180°C. Mais voilà, pour du pain, c’est un peu juste. Donc je me suis fait un four à pain en terre. C’est très convivial, surtout quand on fait des pizzas pendant la phase de chauffe, mais j’ai pas trouvé la combustion très « propre » (ça pollue…), donc je me suis mis en tête d’essayer de faire mon pain au soleil.

Si vous vous intéressez au sujet, vous êtes certainement déjà tombé sur le boulanger solaire, qui a un (très) gros concentrateur. De mon côté, l’objectif n’est pas d’ouvrir une boulangerie mais de faire un format « domestique ».

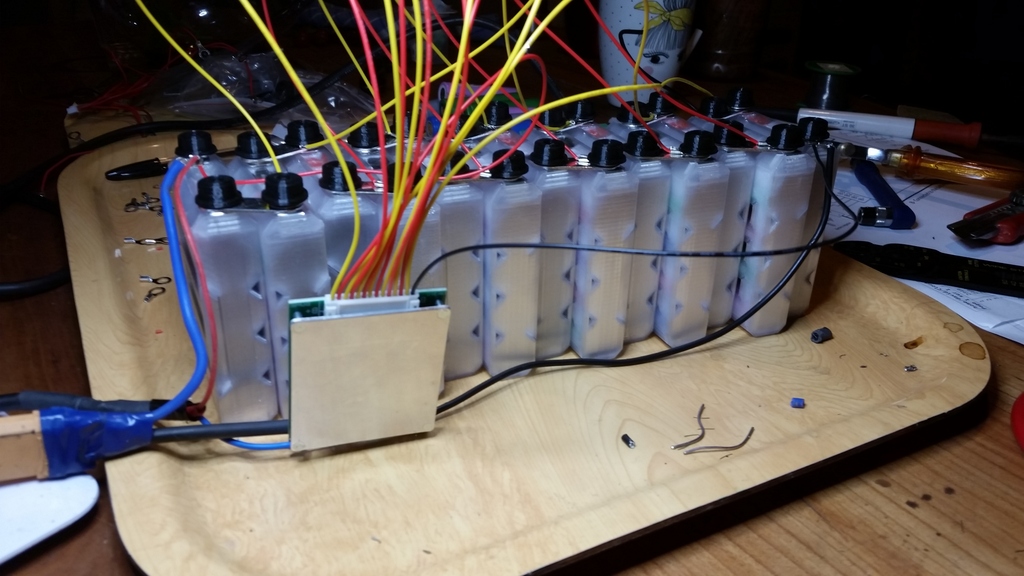

David , de l’association « du soleil dans nos assiettes », revend à prix coûtant des tubes solaires. C’est un tube de verre noir, entouré d’un autre tube de verre transparent, et du vide d’air entre les deux parois en verre. Le tube transparent laisse passer les rayons du soleil qui sont absorbés par le tube noir (ce qui le fait chauffer), et le vide d’air permet d’isoler celui-ci. L’énergie qui nous arrive du soleil rentre donc facilement dans le tube mais se retrouve relativement « prise au piège » ; la température monte donc très rapidement.

David propose ces tube pour la cuisson avec un simple miroir dessus et dessous. Une version très « low-tech », vite réalisée, et je ne doute pas que ça fonctionne bien. Mais je me suis dit que pour le pain, il fallait que ça monte haut et donc, qu’il fallait que je mette toutes les chances de mon côté.

Premiers essais

Ces essais on été fait en décembre car j’ai reçu mon tube en novembre. Je ne me suis pas encore risqué à faire du pain (les fenêtres météo sont trop courtes), mais les premiers essais sont très prometteurs : en plein mois de décembre, au bout de 40min pour la cuisson d’un cake, j’étais à 190°C dans le tube.

Avertissement important

Avertissements important sur l’utilisation de ces tubes (pour limiter le risque d’implosion du tube) :

- Ne le laissez pas en plein soleil lorsque vous ne l’utilisez pas : l’humidité du plat ou s’évacuant des bocaux n’est pas présente pour refroidir le tube, des faiblesses dans le verre peuvent se créer et le faire exploser plus tard ;

- Éviter les chocs thermiques : Ne pas mettre d’objets ou d’aliments froids ou à température ambiante dans un tube chaud (un écart de 100° est un maximum) ;

- Respecter une phase de refroidissement avant de retirer les bocaux et de bouger les tubes ;

- Ne pas surcharger le rack de cuisson: lors de la cuisson certains aliments gonflent, ce qui pourrait coincer le rack dans le tube de cuisson.

- Ne pas heurter le fond du tube

- Limiter les frottement avec le tube pour éviter de le rayer/l’endommager

- …

Je ne sais pas encore si je parviendrai à cuire du pain, je ferai certainement un article de retour d’expérience là-dessus quand les beaux jours seront de retour, mais je partage la fabrication parce que c’est déjà « fonctionnel ». On a cuisiné des cakes, cuit des betteraves, stérilisé des bocaux… Et tout ça avec le (peu) de soleil de novembre-décembre… Bref ça marche !

Fabrication

Pour cette « version 1 » (peut être mon unique ?), je suis parti (comme souvent) de matériaux qui traînaient dans ma cabane, c’est donc peut-être partiellement reproductible, vous pouvez aussi faire mieux avec ce que vous avez sous la main…j’espère en tout cas que ça vous inspirera.

Ceci-dit, j’avais de beaux restes. A savoir que j’avais une chute d’aluminium miroir (spéciale solaire) qu’utilise altereco30 pour ses cuiseurs paraboliques solaires.

Une contrainte que je me suis fixée, c’est que le cuiseur puisse traîner dehors parce que :

- J’ai pas beaucoup d’espace de stockage, de rangement

- Si on veut que ce soit utilisé, il faut que ce soit « simple » : j’aime bien l’idée que les cuiseurs solaires soient « en place », pas loin de la cuisine, prêts à être utilisés… Parce que si faut le sortir d’un garage, dégager les 3 vélos qui encombrent le passage, faire le tour de la maison pour trouver le soleil… il ne sera que rarement utilisé.

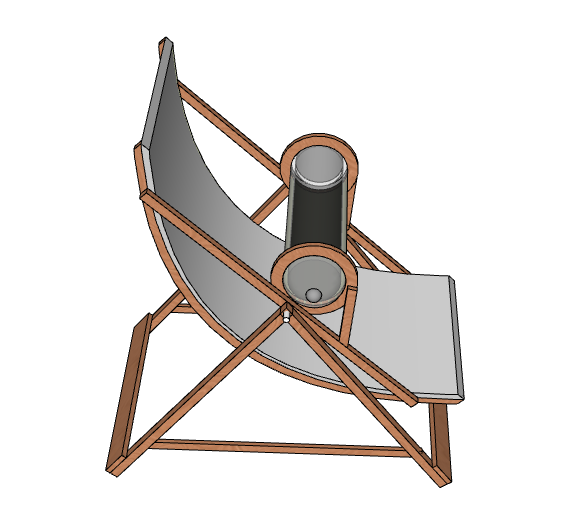

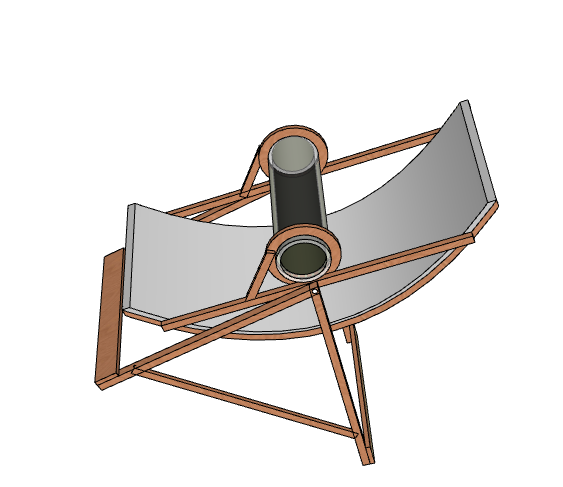

La parabole

Le tube solaire fait 52cm de long, je suis donc parti sur une parabole de 0,5m2 (1m x 0,5m).

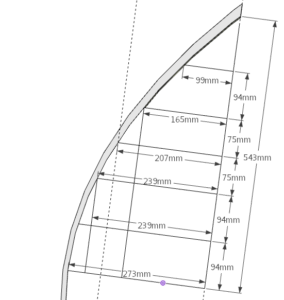

La parabole est de forme « parabolique » (c’est bien trouvé…) : ce n’est ni un ovale coupé, ni un cercle… c’est une parabole. On considérera ici le centre théorique du tube comme le « point focal » de celui-ci. Pour retrouvé cette forme, vous avez plusieurs façons de procéder :

- Méthode matheuse : par des calculs / une feuille de calcul

- http://www.foad.uadb.edu.sn/mod/book/view.php?id=2440&chapterid=1508

- https://fr.wikihow.com/tracer-une-parabole

- https://fr.khanacademy.org/math/be-4eme-secondaire2/x213a6fc6f6c9e122:la-fonction-du-second-degre-et-autres-fonctions-polynomes/x213a6fc6f6c9e122:representation-graphique-a-partir-des-3-formes-de-l-equation/a/graphing-quadratics-review

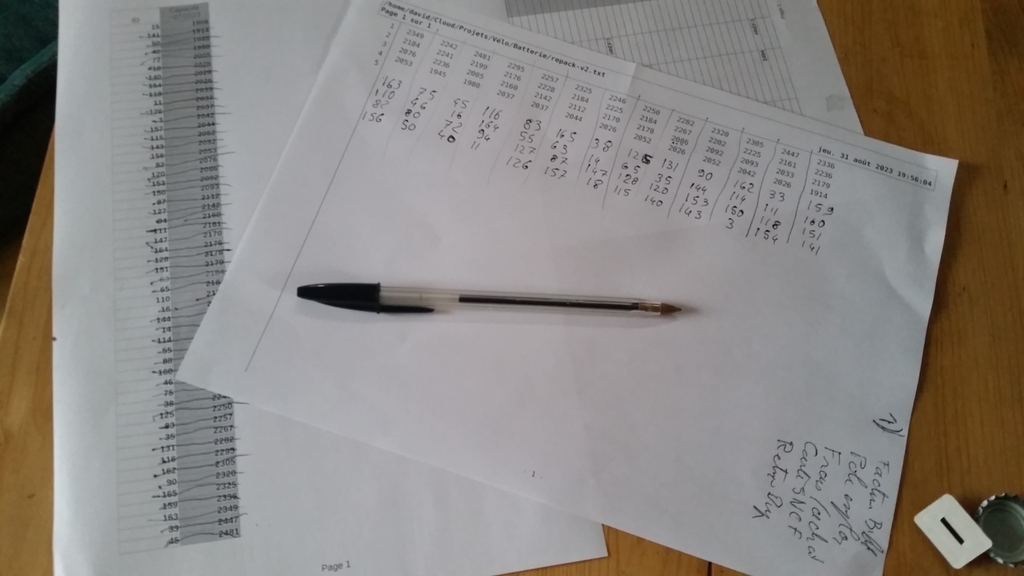

- Méthode empirique de feignant (celle que j’ai choisie) : j’ai tracé ma parabole sur un logiciel de 3D (il y a une fonction dédiée) et j’ai pris ensuite plusieurs point (en X/Y) que j’ai reporté sur une planche et que j’ai reliés à main levée.

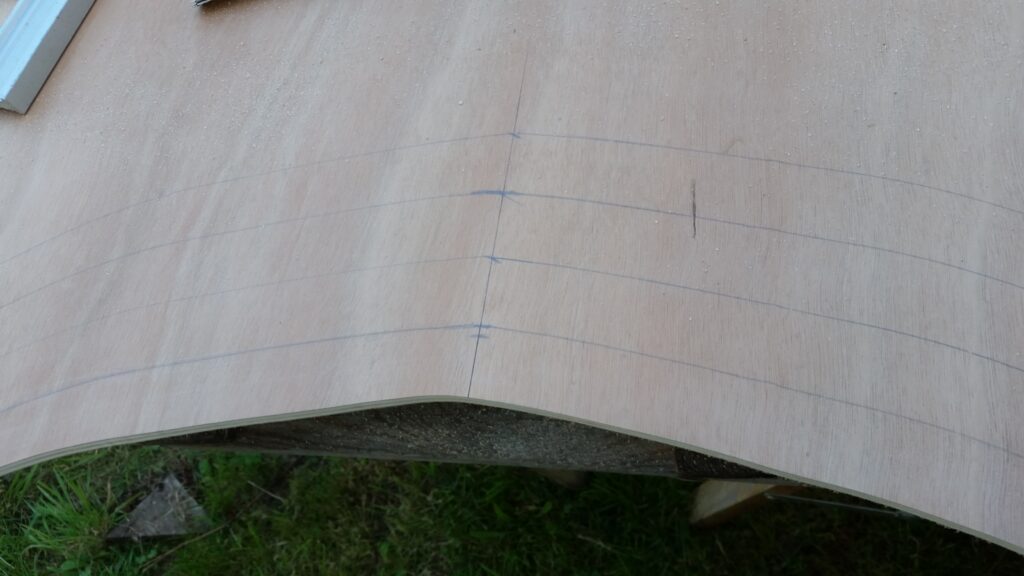

J’ai commencé par me faire un gabarit avec un vieux morceau d’OSB qui correspond à la moitié de la parabole. J’ai reporté celui-ci sur une chute de contre-plaqué marine. Il était un peu fin alors j’ai doublé les pièces que j’ai ensuite collées (par 2). J’ai ensuite relié les pièces obtenues par des traverses et j’ai vissé l’aluminium miroir dessus.

Ensuite, il fallu positionné le « point focal » (centre du tube) comme ça avait été calculé. Dans mon cas, le point focal est sur la droite qui relie les 2 extrémités de la parabole. C’est pratique et je suis pas certain qu’aller plus loin dans la parabole soit pertinent. Pour glisser le tube, j’ai découpé un anneau dans mon contre plaqué marine. Le point de « rotation » – l’axe de la parabole – se trouvera en dessous du tube pour gêner le moins possible les rayons du soleil. Ça cause un port-à-faux quand la parabole est fort inclinée (que le soleil est bas) donc j’ai rajouté une petite « jambe » en bois pour récupérer la charge du tube sur la traverse de la parabole.

Pour vérifier que j’avais tout bien fait ma parabole (j’aime bien vérifier par la pratique les trucs théoriques), j’ai placé un laser de chantier au dessus de celle-ci pour voir si le rayon laser finissait bien sur le noir du tube… et bien, good job 🙂

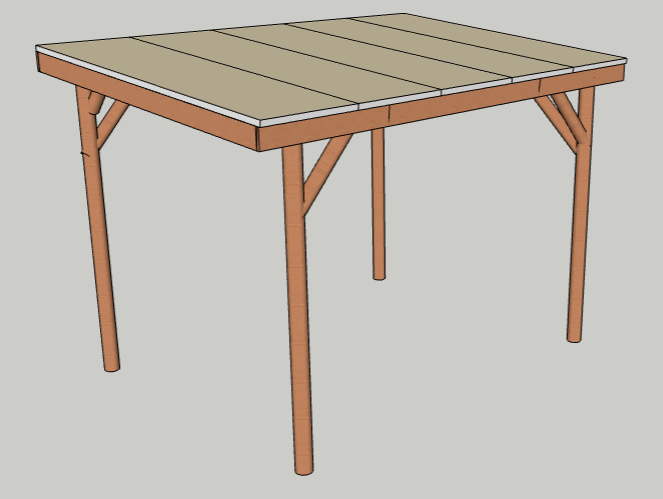

Le pied

Le pied est constitué de 2 triangles de bois, avec une petite planchette en bas (assez bas pour ne pas gêner la rotation de la parabole) pour éviter que ça ne parte en trapèze. Mais c’est limite… ça branle un peu…

La parabole est assemblée sur le pied avec une tige filetée en guise d’axe. La « force de glissement » est ajusté avec des écrou/contre écrou. Ce qui permet un frottement bois sur bois suffisant pour pouvoir régler la parabole et en même temps qu’elle reste en place.

Viseur

J’ai mis un viseur solaire, fait avec un grand/gros/vieux clou et une petite planchette de bois. La tête du clou (plate et plutôt large) positionnée à l’arrière de la planchette carrée permet qu’il tienne bien droit.

Ce viseur permet de positionner parfaitement la parabole. S’il y a de l’ombre sur la petite planchette de bois, c’est que l’alignement et/ou l’inclinaison ne sont pas parfaits. Sur la photo par exemple, il faudrait redresser la parabole vers le haut et la tourner légèrement.

Dessous de plat pour tube

Attention, des cas d’implosions du tubes sont remontés, bien lire l’avertissement sur l’utilisation et nous faire remonter les cas d’implosion des tubes (contexte, usage, modèle…)

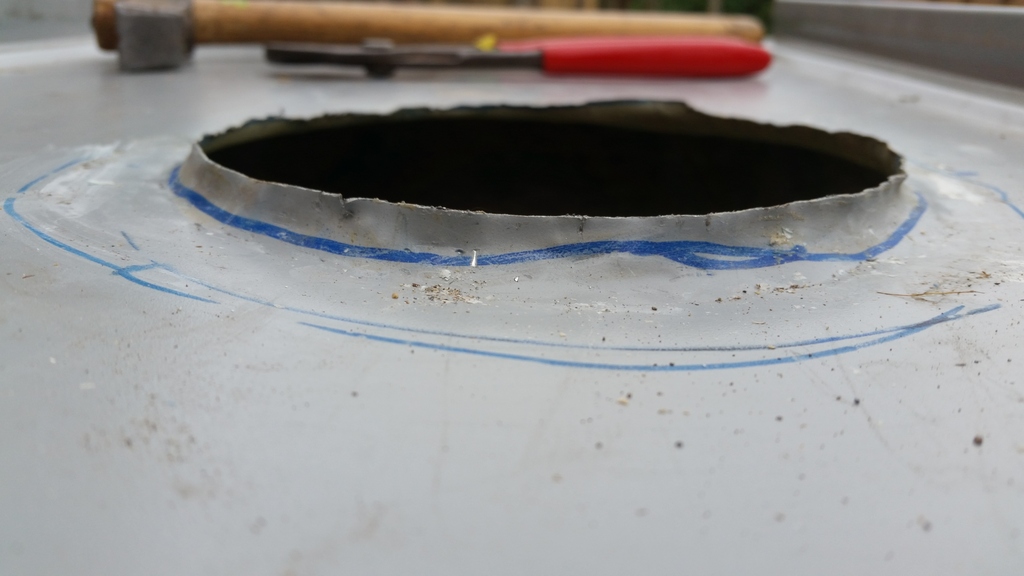

J’ai fabriqué un « dessous de plat » (qui peut servir de plat avec du papier sulfurisé) avec une chute de tuyau d’évacuation de fumées (que j’avais utilisé pour ma boisinière). L’intérieur du tube de verre fait 130mm, c’est donc quasi parfait (une légère déformation permet de le faire rentrer au poil). Je l’ai coupé en 2. Sur une extrémité, j’ai coupé un 1/2 cercle dans une chute de feuille d’aluminium et, sur le second côté j’ai découpé un cercle plein pour « fermer » le tube. J’ai riveté tout ça. Et pour la poignée, j’avais une vieille « baguette magique » que j’avais fait au tour à bois pour ma fille, dont elle ne se sert plus (la magie est partie ?).

Je n’ai pas encore trouvé de solution chouette pour l’étanchéité à l’air, un joint qui puisse avoir cette courbe ronde bien prononcée et, en même temps, qui puisse bien se déformer… Mais je ne désespère pas 🙂

Je pense aussi mettre un thermomètre digne de ce nom en façade pour éviter d’avoir à ouvrir (faire partir la chaleur) pour regarder la température :-p

Modélisation

Pour la conception, j’ai fais une petite (et rapide) modélisation si ça aide…